Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) informan de un súbito aumento en el brillo y la producción de gases del cometa ISON

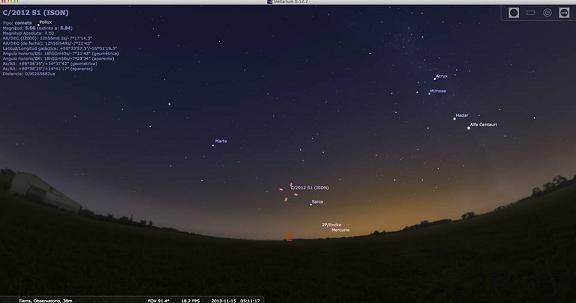

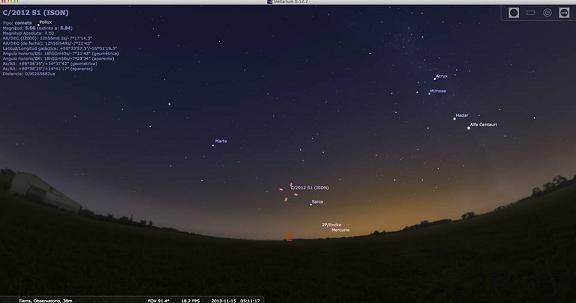

A simple vista se lo puede ubicar muy cerca de la estrella Spica en Virgo y muy bajo en el horizonte después de las 05:00 hs.

El cometa ISON ha sorprendido a los astrónomos con un reciente estallido de actividad que ha aumentado considerablemente tanto su producción de gases como su brillo, hasta el punto de hacerlo observable a simple vista. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía participan en diversas campañas de observación diseñadas para estudiar el cometa antes y después de su paso por el perihelio, el momento de su máximo acercamiento al Sol, y analizar sus características y actividad en detalle.

Los cometas, pequeños cuerpos sólidos helados, sufren modificaciones dramáticas según se aproximan al Sol y aumenta la temperatura: los hielos se calientan, evaporan (subliman) y arrastran consigo los granos de polvo, que al quedar libres reflejan la luz solar y dan lugar a la coma (la mancha difusa central que envuelve al núcleo) y las colas. Sin embargo, también pueden producirse episodios más violentos de actividad, en los que el brillo del cometa se intensifica súbitamente, como acaba de ocurrir en ISON.

Pablo Santos Sanz, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) que participa en una campaña de observación de ISON desde el radiotelescopio IRAM de treinta metros, ha informado de un aumento de unas quince veces en la producción de ácido cianhídrico (HCN) en apenas cuarenta y ocho horas, y diversas fuentes apuntan también a un aumento de la sublimación de agua, todo lo que hace que el cometa sea ya prácticamente visible a simple vista sin instrumentos ópticos (en un cielo con condiciones de visibilidad óptimas).

"Una posible explicación para el estallido reside en que el eje de rotación ha estado bastante alineado con la dirección Sol-cometa, de modo que solo un hemisferio del núcleo cometario ha recibido radiación y puede haber "hielos frescos" (en el otro hemisferio) que apenas hayan recibido luz solar hasta ahora. Conforme ISON se vaya acercando al sol irá cambiando también la posición del punto subsolar en el cometa y, por tanto, habrá partes antes en sombra que de repente reciban radiación y puedan sublimarse", indica José Luis Ortiz, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía.