Se cree que en el corazón de la mayoría de, si no de todas, las galaxias espirales (así como en algunas galaxias enanas) hay un agujero negro supermasivo (SMBH), que por definición contiene enormes cantidades de masa; cientos de millones, incluso miles de millones de veces la masa del Sol, compactada en una región que cabría dentro de las órbitas de los planetas. Incluso nuestra propia galaxia tiene un SMBH central, llamado Sgr A*, que tiene una masa equivalente a 4,1 millones de masas solares.

Ahora, los astrónomos que usan el Telescopio Hobby-Eberly (HET) del Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin han identificado lo que parece ser el SMBH más masivo descubierto hasta ahora, un monstruo de 17.000 millones de masas solares y que reside en el corazón de la galaxia NGC 1277.

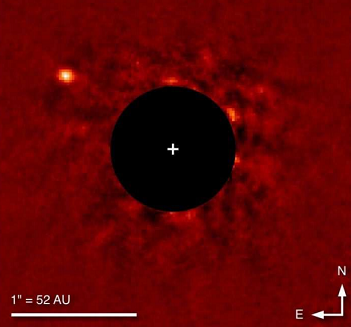

Ubicada a 220 millones de años-luz de distancia en la constelación de Perseo, NGC 1277 es una galaxia lenticular con sólo un décimo del tamaño de la Vía Láctea. No obstante, de alguna manera contiene el agujero negro más masivo descubierto hasta ahora, constituyendo un asombroso 14% de la masa total de la galaxia.

“Esta es una galaxia realmente extraña”, dijo Karl Gebhardt de la Universidad de Texas en Austin, miembro del equipo de la investigación. “Está formada casi completamente por el agujero negro. Podría ser el primer objeto de una nueva clase de sistemas de galaxias y agujeros negros”.

El estudio fue dirigido por Remco van den Bosch, actualmente en el Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA).

Se estima que el tamaño del horizonte de sucesos de este SMBH tiene once veces el diámetro de la órbita de Neptuno; un increíble radio de más de 300 UA.