Estas imágenes de la ocultación de Venus por la Luna fueron obtenidas desde el Observatorio Astronómico de Oro Verde de la Asociación Entrarriana de Astronomía (AEA) el pasado domingo 8 de Septiembre.

Las últimas noticias de la Asociación Entrerriana de Astronomía

Estas imágenes de la ocultación de Venus por la Luna fueron obtenidas desde el Observatorio Astronómico de Oro Verde de la Asociación Entrarriana de Astronomía (AEA) el pasado domingo 8 de Septiembre.

Dos equipos de astrónomos han utilizado los datos obtenidos con los telescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) para crear el mejor mapa tridimensional realizado hasta el momento de las zonas centrales de la Vía Láctea cuyas regiones interiores, desde algunos ángulos, parece tener forma de cacahuete o de X.

Según informa ESO, esta extraña forma se mapeó utilizando datos públicos del telescopio de sondeo VISTA del observatorio, junto con medidas del movimiento de cientos de estrellas muy débiles pertenecientes al bulbo central.

El observatorio precisa que una de las zonas más importantes y común de la galaxia es el bulbo galáctico, una enorme nube central de unos 10.000 millones de estrellas que se extiende miles de años luz, pero de la que aún no se comprende muy bien ni su estructura ni su origen.

Además, debido a la situación de la Vía Láctea en el disco galáctico, la visión de esta región central –que se encuentra a unos 27.000 años luz de distancia– se oscurece bastante por las densas nubes de gas y polvo, por lo que los astrónomos sólo pueden obtener una visión útil del bulbo observando en longitudes de onda mayores, como la radiación infrarroja, que puede penetrar en las nubes de polvo.

Observaciones anteriores llevadas a cabo por el sondeo infrarrojo 2MASS ya habían ofrecido pistas sobre el hecho de que el bulbo tenía "una misteriosa estructura" en forma de X o cacahuete. Ahora, dos equipos de científicos han utilizado nuevas observaciones de varios telescopios de ESO para obtener una visión mucho más clara de la estructura del bulbo central.

El primer equipo, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Garching (Alemania), utilizó el sondeo en el infrarrojo cercano VVV del Telescopio VISTA, en el Observatorio Paranal de ESO en Chile. Este nuevo sondeo público puede captar estrellas 30 veces más débiles que las captadas por sondeos anteriores del bulbo.

Así, el equipo identificó un total de 22 millones de estrellas pertenecientes a un tipo de estrellas rojas gigantes cuyas propiedades, bien conocidas, permiten calcular sus distancias con mayor precisión.

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, confirma en una investigación publicada en 'Plos One', que la existencia de ADN en fósiles de ámbar es muy poco probable. Así, es casi imposible hablar de insectos fósiles en ámbar como los que permiten clonar dinosaurios en la película 'Jurassic Park'.

La idea de los dinosaurios recreados mediante la extracción de ADN de insectos en ámbar ha mantenido la fascinación del público durante dos décadas, desde la emisión de la película en 1993. Las afirmaciones de extracción exitosa de ADN de ámbar de hasta 130 millones de años de edad por varios científicos en la década de 1990 fueron seriamente cuestionadas cuando un estudio realizado en el Museo de Historia Natural de Londres no pudo repetir el proceso.

El equipo de esta nueva invesgigación, dirigido por el experto en ámbar David Penney y coordinado por el espacialista en ADN antiguo Terry Brown utilizó técnicas de nueva generación de secuenciación de alta sensibilidad, el tipo más avanzado de secuenciació de ADN, en insectos en copal, la resina sufosilizada precursora del ámbar.

Según el profesor Brown, en la década de 1990, los estudios de amplificación de ADN original se lograron mediante un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa (PCR, en sus siglas en inglés), que consiste preferentemente en amplificar las moléculas de ADN modernas en buen estado, que contaminan un extracto de las antiguas parcialmente degradadas para dar resultados positivos falsos que podrían ser confundidos con ADN antiguo genuino.

El volumen del hielo marino de la región ártica a finales del invierno pasado fue de menos de 15.000 kilómetros cúbicos, la cifra más baja en los tres últimos años según las imágenes tomadas por el satélite 'Cryosat' que la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés) ha presentado en el Simposio 'Living Planet' que organiza hasta el 13 de septiembre en la ciudad de Edimburgo (Reino Unido).

En concreto, las mediciones de extensión y grosor de las banquisas, placas de hielo que flotan en el océano, tomadas desde la atmósfera desde octubre de 2010 hasta abril de 2013, demuestran que hay una tendencia a la disminución de hielo ártico, tanto en la época invernal como durante el verano polar.

Así, la Agencia ha explicado que aunque los satélites han sido testigos de esta tendencia a la baja en la extensión del hielo marino en las últimas dos décadas, la novedad de esta misión reside en que aporta los datos más precisos sobre la magnitud actual de la pérdida, de tal manera que permite detectar los cambios estacionales y modelizar tendencias.

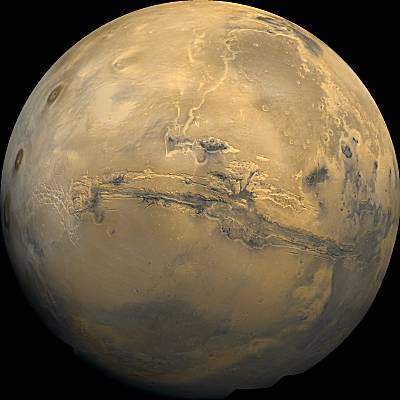

Los científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA) han hallado montículos en el interior de varios cráteres de la región marciana de Arabia Tierra. Concretamente, el análisis de la estructura que se encuentra en el cráter de Becquerel, el más grande de la zona, revela que está compuesto por capas de sulfatos de colores claros que podrían indicar que una vez albergó agua en su interior.

Según han detallado, los sulfatos habitualmente se producen en la Tierra por la evaporación del agua, por lo que la presencia de estos materiales en abundancia, señalan que el cráter fue una vez un gran lago que se evaporó entre 3.500 y 3.800 millones de años atrás.

Así, el cráter, producido por el impacto de un meteorito, habría estado una vez cubierto por estos residuos y la erosión del viento los habría conducido a otros puntos de la región que también albergan este tipo de material en la superficie. Como resultado, habrían quedado restos de estos sulfatos en el interior del cráter, en forma de montículo, que el viento no habría podido arrastrar.