Los datos recogidos por 'The Extrasolar Planets Encyclopaedia', que agrupa los datos de los planetas descubiertos fuera del Sistema Solar, determinan que dos décadas después del primer hallazgo ya se ha superado la cifra de mil planetas nuevos.

Los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Hans Deeg y Roi Alonso, han señalado que desde que se descubrió el primer exoplaneta, en los años 90, la comunidad astrofísica no podía sospechar que los estudios sobre estos cuerpos constituirían uno de los pilares fundamentales de la astronomía moderna.

Así, han explicado que los astrofísicos profesionales y numerosos aficionados de todo el mundo se han convertido en los últimos años en 'cazadores' de estos planetas. Por este motivo, los descubrimientos son constantes, a razón de uno por semana de media.

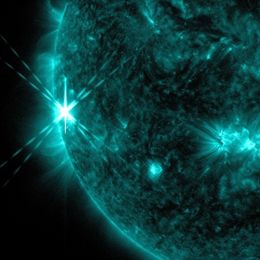

Para poder lograr estos hallazgos se han mejorado los criterios de búsqueda. "Mientras en el sistema solar se utilizan unos criterios refinados para distinguir los planetas frente a los asteroides o los planetas 'enanos', en el caso de los exoplanetas el problema es delimitar si son planetas más masivos o estrellas con poca masa", ha apuntado Deeg." En este sentido, se define como exoplaneta cualquier cuerpo que orbita una estrella sin generar por sí mismo energía derivada de procesos termonucleares", ha añadido.

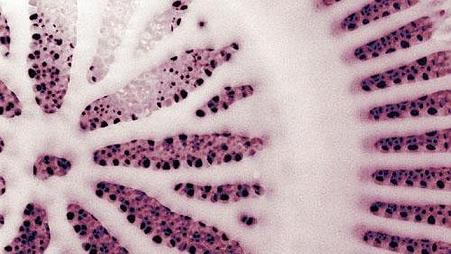

La mayoría de los planetas extrasolares descubiertos han sido encontrados por métodos de detección indirecta, es decir, aquellos que estudian los efectos que estos planetas causan en su entorno. La luz de las estrellas sobre las que orbitan hace que no resulte nada fácil 'verlos' con métodos directos. Estas técnicas son fundamentalmente cinco: la de velocidad radial, la fotométrica, la astrometría, la cronometría de púlsares y, por último, la de microlentes gravitacionales.

El método de la velocidad radial es una de las más usadas. De hecho es con la que se han realizado la mayoría de los descubrimientos hasta la fecha. Según ha explicado Alonso, se mide el movimiento de una estrella debido a la influencia gravitacional de un planeta orbitándolo.