Un nuevo método para buscar astros capaces de acoger seres vivos apunta a los planetas Gliese 581d y HD 85512b, a más de 20 años luz de la Tierra. Hasta ahora han sido localizados fuera del sistema solar 702 planetas

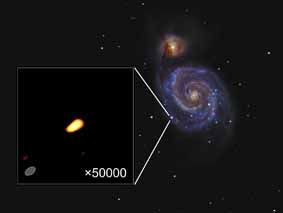

El 14 de febrero de 1990, mientras medio mundo se besuqueaba por San Valentín, la sonda Voyager 1, a punto de abandonar el Sistema Solar, a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, miró hacia atrás y tomó una fotografía de nuestro planeta. La imagen, escalofriante, muestra un miserable punto azul pálido en medio de la nada, "en el que se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar, cada ser humano que existió", como resumió Carl Sagan en la serie Cosmos. Veinte años después, los astrónomos han detectado otras 702 motas en la vastedad cósmica, 702 exoplanetas, fuera del Sistema Solar, bajo cuya miserable apariencia podrían esconderse civilizaciones, ideologías, religiones, parejas enamoradas o, simplemente, bacterias.

Un equipo internacional de científicos acaba de publicar "el primer intento" de catalogar a estos vecinos espaciales en función de su potencial para albergar vida. De momento, sólo dos de los 702 exoplanetas conocidos han superado el examen: Gliese 581d, a unos 20 años luz de la Tierra, en la constelación de Libra; y HD 85512b, a 36 años luz, en la constelación de Vela.

Es el "primer intento" de catalogar a nuestros vecinos espaciales

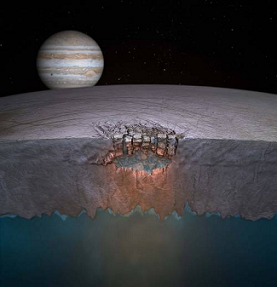

Los astrobiólogos, entre los que figuran los españoles Alberto González-Fairén y Alfonso Dávila, del centro Ames de la NASA, han huido del Tierracentrismo, como llaman al empeño en buscar vida sólo en planetas similares al nuestro, y han puesto sobre la mesa otras variables.

"La primera cuestión es si es posible encontrar condiciones similares a las de la Tierra en otros mundos, dado que sabemos empíricamente que estas condiciones pueden albergar vida", explica este grupo de cazadores de extraterrestres, dirigidos por Dirk Schulze-Makuch, de la Universidad del Estado de Washington (EEUU). "La segunda cuestión es si existen condiciones en los exoplanetas que sugieran la posible existencia de otras formas de vida, sean conocidas o no para nosotros", resumen.