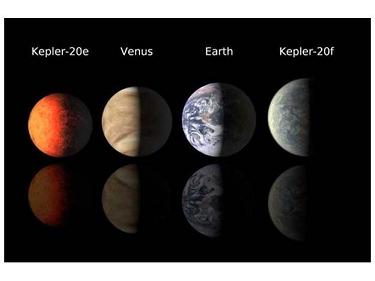

Están en torno a la estrella Kepler-20 y son los más pequeños hallados hasta ahora. Podría tratarse de planetas rocosos.

En torno a la estrella parecida al Sol Kepler-20, unos astrónomos han encontrado dos pequeños planetas: uno es ligerísimamente mayor que nuestro mundo y el otro, un poco más pequeño, y son los cuerpos de este tipo de menor tamaño identificados hasta ahora, dicen los investigadore.s Los científicos no ven directamente estos cuerpos, pero, según sus cálculos y modelos, podría tratarse de planetas rocosos. Se habían detectado ya en órbita de esa estrella otros tres planetas más grandes.

El observatorio espacial Kepler, de la NASA, no ve estos planetas extrasolares. Lo que hace es observar estrellas sospechosas de tener sistemas planetarios e identifica un nuevo cuerpo en órbita cuando este se cruza por delante del astro en la línea de visión desde la Tierra (como un minieclipse) y se atenúa un poco su brillo aparente. Se llama técnica de tránsito y este telescopio permite distinguir esa mínima atenuación de la luz emitida por la estrella. Equipos como este confirman lo que los científicos sospechaban cuando, hace unos años, iban descubriendo decenas de planetas extrasolares grandes y se planteaban que no es que no hubiera cuerpos pequeños de este tipo en el universo, sino que no los podrían ver hasta que se hicieran observatorios más sensibles.

Se habían detectado ya en órbita de esa estrella otros tres planetas de mayor tamaño.