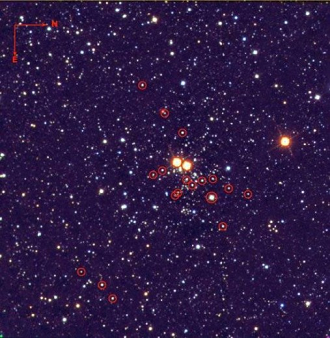

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), en España, han descubierto un cúmulo estelar masivo cercano a la Tierra. El nuevo cúmulo, llamado Masgomas-1, tiene unas 20.000 masas solares, el doble de la masa de Trumpler 14, el cúmulo de estrellas conocido más próximo a nuestro planeta. En la Vía Láctea solo se conocen en la actualidad una decena de estos cúmulos masivos (de más de 10.000 masas solares), del centenar que se calcula que existen. Son ellos los que marcan el ritmo de la actividad de formación estelar y resultan perfectos para estudiar la estructura y los procesos que tienen lugar en nuestra galaxia.

Masgomas-1 es un cúmulo masivo abierto que contiene más de 60 estrellas jóvenes y masivas que se mantienen juntas por la fuerza de la gravedad. Se ubica en la Vía Láctea a 11.500 años luz de la Tierra, en dirección al centro galáctico, en el brazo de Escudo-Centauro (Scutum-Centarus) y algo alejado de la base que une ese brazo con la barra de la galaxia.

Los cúmulos estelares son grupos de estrellas que se formaron en una misma época a partir de la misma nube molecular de gas y polvo. Los cúmulos abiertos, como el recién descubierto, contienen menos estrellas y más jóvenes, son menos densos que el otro tipo de cúmulos existentes, los globulares, con mayor densidad y cientos de miles de estrellas viejas (evolucionadas). Un cúmulo estelar abierto que se puede observar a simple vista desde la Tierra son las Pléyades, en la constelación de Tauro.

Hasta hace poco tiempo, se suponía que nuestra galaxia, la Vía Láctea, estaba formando estrellas a un ritmo más lento del que le correspondía por su tamaño y características. Era, en términos de formación estelar, “una galaxia perezosa”, cuenta el astrofísico del IAC Artemio Herrero.