Por Alberto Anunziato

El cometa el 21-10-12. Crédito: www.space.com

El cometa Hergenrother (para ser precisos el 168P/Hergenrother) protagonizó la última odisea cometaria que hemos presenciado.

Este cometa fue descubierto por el astrónomo alemán Carl Hergenrother, pero no a la vieja usanza, mirando a través de un telescopio, sino analizando imágenes CCD obtenidas por uno de los telescopios del Catalina Sky Survey (programa de investigación operado por el Lunar and Planetary Laboratory de la Universidad de Arizona), el 19-11-98. Su periodo orbital es de casi 7 años. El máximo de magnitud alcanzado en su perihelio de 1998 fue de 17.5. En su paso de 2005 la magnitud máxima fue de 19.4.

Por Alberto Anunziato

El cometa el 21-10-12. Crédito: www.space.com

El cometa Hergenrother (para ser precisos el 168P/Hergenrother) protagonizó la última odisea cometaria que hemos presenciado.

Este cometa fue descubierto por el astrónomo alemán Carl Hergenrother, pero no a la vieja usanza, mirando a través de un telescopio, sino analizando imágenes CCD obtenidas por uno de los telescopios del Catalina Sky Survey (programa de investigación operado por el Lunar and Planetary Laboratory de la Universidad de Arizona), el 19-11-98. Su periodo orbital es de casi 7 años. El máximo de magnitud alcanzado en su perihelio de 1998 fue de 17.5. En su paso de 2005 la magnitud máxima fue de 19.4.

Para su paso por las cercanías del Sol de este año se había estimado una magnitud máxima de 15.1 a mediados de septiembre, pero la sorpresa comenzó el 6 de septiembre, cuando el observador amateur español Juan Jose Gonzalez-Suarez hizo un reporte de 11.2.

Se estaba dando lo que se conoce con el nombre técnico de outburst, un estallido de luminosidad, que fue confirmado rápidamente por otras observaciones profesionales y amateurs. Desde nuestro observatorio pudimos observarlo el día 14-10-12 con una magnitud de 9.4, justo a tiempo, ya que la órbita del cometa lo llevó pocos días después a cielos no visibles desde nuestra ubicación geográfica. En www. cometas.liada.net/recientes-observaciones-periodicos.html se pueden comparar las observaciones reportadas a la sección Cometas de la Liada, entre ellas la nuestra.

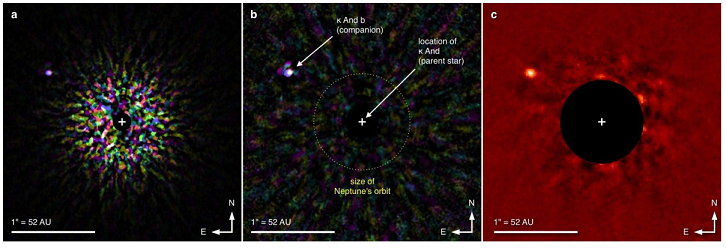

La imagen que confirmó la fragmentación. Crédito www.remanzacco.blogspot.com.ar

Ese incremento de su brillo tan abrupto justificó un intenso seguimiento del cometa, observándose como la coma crecía en tamaño y su condensación central ganaba brillo. Gran parte de la comunidad astronómica, profesional y amateur, esperaba la confirmación de una fragmentación, aunque otra parte de la misma no la esperaba (incluido su propio descubridor, como podemos ver en esta entrevista para el canal de youtube Astroswanny's AARTScope Channe, del 12-10-12, http://www.youtube.com/watch?v=aFcwzQe_hHc).

Debemos recordar que si bien la gran mayoría de los estallidos de luminosidad de los cometas está asociada con la fragmentación del mismo, no siempre es así, ya que en casos excepcionales puede haber fragmentación sin estallidos o estallidos que se produzcan no por un evento de fragmentación sino por una intensificación de la actividad del núcleo.

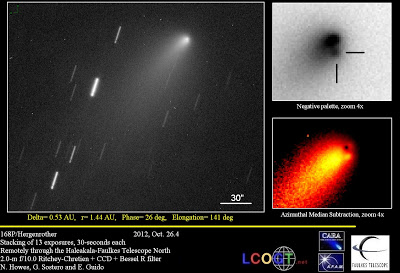

Finalmente el equipo del Osservatorio Remanzacco, de la Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia de Italia, con imágenes CCD tomadas a través del Faulkes Telescope North en Haleakala de manera remota desde Italia, pudo confirmar la aparición de un fragmento o núcleo secundario, con su propia coma, aunque con un brillo menor del núcleo principal. A partir del anuncio realizado en el blog del observatorio, los principales telescopios del mundo siguieron al cometa y pudieron confirmar la fragmentación, destacándose la imagen obtenida por el telescopio de 8,1 mts. NOAO/Gemini North (en Mauna Kea, Hawaii) el 2-11-12, que muestra “al menos 4 fragmentos distintos”, según la web del Jet Propulsion Laboratory, lo que genera un sustancial incremento de polvo en la coma, en consecuencia aumenta la superficie que refleja la luz del sol y por lo tanto aumenta la luminosidad.

Los fragmentos observados desde el Gemini. Crédito: NASA/JPL-Caltech/NOAO/Gemini

De entre las posibles causas de fragmentaciones (splittings) y estallidos (outbursts)- fuerzas de marea del Sol, Júpiter o un planeta terrestre, transición de fase hielo amorfo a hielo cristalino, sublimación de bolsones de algún material muy volátil (CO, CO2), tensiones térmicas que provocan fracturas, alta velocidad de rotación del núcleo cometario asociada a alguna de las causas previas, actividad solar, colisiones con meteoroides- todavía queda por analizar la causa del estallido de brillo originado por la fragmentación del cometa Hergenrother, y esperar que podamos tenerlo de vuelta en 2019, junto con sus hermanos menores, los cometas originados de los fragmentos que se desprendieron de él.

Bibliografía:

Boehnhardt, H.: Split Comets, en: www.lpi.usra.edu/books/CometsII/7011.pdf

Fernández, Julio A: Cometas: Aspectos físicos y dinámicos y su relevancia para la astrobiología. V Taller de Ciencias Planetarias. En: http://triton.fcaglp.unlp.edu.ar/taller/curso/clase-02.pdf).

Mansilla, Luis: Curso de Cometas de la Sección Cometas de la Liga Iberoamericana de Astronomía, en: http://cometas.liada.net/curso-en-pdf.html

Alberto Anunziato, Dto. de cometas asteroides y meteoritos – AEA